Die öffentliche Diskussion dieser Tage ist geprägt durch die Ereignisse in einer hessischen Kleinstadt mit einem auf einem Kalkfelsen stehenden Dom. Der Dom stammt aus der Spätromanik, zeigt aber frühgotische Einflüsse. Die Architektur dieses einzigartigen Bauwerkes stammt aus einer Epochenwende. Eine Epochenwende deutet sich auch angesichts der gegenwärtigen Diskussion an. Die spätrömische Zentrierung der Kirche scheint in eine Zeit hinüberzugehen, deren prägendes Merkmal Transparenz und lichte Lebensbuntheit sein sollen. Die Lichtflut in den Kathedralen gotischer Baukunst kann nur durch das Aufbrechen des Mauerwerkes in große, offene Fenster gelingen, durch die das Licht in das Innere eines sonst dunkel bleibenden Kirchenraumes dringen kann.

Die öffentliche Diskussion dieser Tage ist geprägt durch die Ereignisse in einer hessischen Kleinstadt mit einem auf einem Kalkfelsen stehenden Dom. Der Dom stammt aus der Spätromanik, zeigt aber frühgotische Einflüsse. Die Architektur dieses einzigartigen Bauwerkes stammt aus einer Epochenwende. Eine Epochenwende deutet sich auch angesichts der gegenwärtigen Diskussion an. Die spätrömische Zentrierung der Kirche scheint in eine Zeit hinüberzugehen, deren prägendes Merkmal Transparenz und lichte Lebensbuntheit sein sollen. Die Lichtflut in den Kathedralen gotischer Baukunst kann nur durch das Aufbrechen des Mauerwerkes in große, offene Fenster gelingen, durch die das Licht in das Innere eines sonst dunkel bleibenden Kirchenraumes dringen kann.

Licht – das Licht – in die Welt zu bringen, ist eigentlich der Auftrag der Kirche. Das fällt es um so mehr auf, wenn der Eindruck der Vernebelung oder Verschleierung entsteht. Das ist der schale Beigeschmack bei den Ereignissen in der hessischen Kleinstadt an der Lahn. Immer mehr Details gelangen – Gott sei Dank – an das Licht der Öffentlichkeit. Und je mehr offenbar wird, desto komplexer erscheinen die Zusammenhänge, so dass es schwer fällt, ein einfaches Urteil zu fällen. Was auch immer es mit dem fraglichen Bau im Hinterhof der alten Vikarie gegenüber des spätromanischen Domes auf sich hat, das eigentliche Problem ist nicht architektonischer Natur. Es liegt wohl an einer spätrömischen Haltung, die in einem verkürzten Zitat des Ignatius von Antiochien im Bischofsamt die Kirche selbst repräsentiert sieht. Dabei hat Ignatius von Antiochien nicht gesagt „Wo der Bischof ist, da ist die Kirche“, sondern

0 Kommentare

„Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ (2 Korinther 3,17) – mit diesen Worten erinnert Paulus die Korinther an ein ein Grundprinzip des Christentums. Statt der christlichen Freiheit sind viele offenkundig von einer Angst, etwas falsch zu machen, befallen. Dabei mutet Gott den Menschen die Freiheit zu. Wie kann Gott es dem Menschen übel nehmen, wenn er von der geschenkten Freiheit Gebrauch macht?

Allerdings hat die Freiheit ihren Preis. Schon die Israeliten beklagten ihre Freiheit und die damit verbundenen Aufgaben und wollten lieber zu den Fleischtöpfen der Sklaverei in Ägypten zurückkehren. Und so sitzt auch mancher Christ lieber im goldenen Käfig und singt brav im Chor der anderen Käfigvögel. Statt aber nur auf das eigene Futter zu warten, sollten sie ihre Botschaft doch eher wie die Spatzen von den Dächern pfeifen. Und wieder muss einer, der den Namen Franziskus trägt, den Vögeln predigen: Auf, werde deinem Auftrag gerecht. Hockt nicht, sondern fliegt! Fliegt und singt! Singt von der Größe Gottes – und nicht von euren kleinen Käfigen, in denen ihr euch selbst die Flügel stutzt!

Das meint unser Cartoonist Knut „Kumi“ Junker.

Aktuelle Themen kurz und knapp von Kumi, alias Knut Junker, auf den Punkt gebracht.

2 Kommentare

Eine Stellungnahme zur Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

Eine Stellungnahme zur Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

Kirchliche Verlautbarungen – egal ob evangelisch oder römisch-katholisch – teilen gegenwärtig ein gemeinsames Schicksal: Egal wie umfangreich und gediegen ihre Argumentation oder die Entwicklung neuer gesellschaftlich relevanter Perspektiven ist – das Auge der Öffentlichkeit sucht immer nur das eine. So lässt man päpstliche Enzykliken unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung durch die Wortscanner auf der Suche nach dem Wort „Kondom“ laufen, um dann die eine Stelle zu zitieren, die doch das Erwartbare beinhaltet. Wenn die Suche dann ins Leere läuft, wird in großen Lettern verlautbart, dass der Papst immer noch keine Änderung seiner Haltung vorgenommen habe. Alles andere wird wahrscheinlich gar nicht erst gelesen.

Veröffentlichungen der evangelischen Kirchen geht es in diesen Tagen nicht viel anders. Hier lautet der affektive Suchbegriff „Homoehe“. Immer wieder findet man dann die gleiche reflexhafte Reaktion: Die weltlichen Medien preisen die gesellschaftliche Offenheit der reformatorischen Kirchen, während römisch-katholische Rezensenten darauf verweisen, dass der ökumenische Rubikon überschritten sei, wenn nicht gar der Untergang des christlichen Abendlandes unmittelbar bevorsteht, weil grundlegende christliche Werte in Frage gestellt würden.

Es stünde den Autoren in jedem Fall gut zu Gesicht, sich vor einer Stellungnahme die Zeit zu nehmen und das fragliche Dokument zu lesen. Es gehört ja auch zum investigativen Anspruch selbst kirchlicher Medien, dass man die Aussagen in der ihnen zukommenden Weise gewichtet.

Nun hat der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) unter dem Titel „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken“ eine Schrift veröffentlicht, die sich als Orientierungshilfe versteht. Nikolaus Schneider, der Vorsitzende des Rates der EKD stellt in seinem Vorwort fest, dass es der Orientierungshilfe darum geht,

„Familien, in denen Menschen füreinander Sorge und Verantwortung übernehmen, (…) Unterstützung und gute Rahmenbedingungen“ brauchen.

Damit ist eine evangelische Definition der Familie gegeben: Familie ist da, wo Menschen füreinander Sorge tragen und Verantwortung übernehmen. Das ist der Ansatz, mit dem man sich auseinandersetzen muss, denn dieser Ansatz hat weitreichende Folgen für das Verständnis von Ehe und Familie, das aus der römisch-katholischen Sicht grundsätzlich anders definiert wird. Aber dazu später mehr.

1 Kommentar

Es ist weit gekommen mit der Kirche. Was in einem kleinen Stall in Bethlehm begann, in Nazareth, diesem provinziellen Kaff im galiläischen Bergland, reifte und auf einem schädelgestaltigen Hügel vor den Toren Jerusalems zu scheitern drohte, hat schließlich doch eine globale Erfolgsgeschichte begründet. Die Ursache dafür ist ein Fortschritt. Weil der, der am Kreuz starb, als Auferstandener vom Grab fort schritt, blieb nichts, wie es war. Was Papst Benedikt in seinem zweiten Jesusbuch als „Mutationssprung“ bezeichnete, ist nichts anderes als der Prozess der Geschichte Gottes mit den Menschen, die eben nicht in der Erstarrung des Todes stehen bleibt, sondern auf das eigentliche Ziel – das Leben in der Fülle Gottes – hinführt. Dieser Prozess geschieht nicht um seiner selbst willen. Der Fortschritt aus dem Grab ist vor allem eine Botschaft. Es ist die Botschaft, dass nichts von Gott trennen kann: Selbst der Tod ist kein Hindernis auf dem Weg des Menschen zur Fülle des Lebens in der Herrlichkeit Gottes.

Es ist weit gekommen mit der Kirche. Was in einem kleinen Stall in Bethlehm begann, in Nazareth, diesem provinziellen Kaff im galiläischen Bergland, reifte und auf einem schädelgestaltigen Hügel vor den Toren Jerusalems zu scheitern drohte, hat schließlich doch eine globale Erfolgsgeschichte begründet. Die Ursache dafür ist ein Fortschritt. Weil der, der am Kreuz starb, als Auferstandener vom Grab fort schritt, blieb nichts, wie es war. Was Papst Benedikt in seinem zweiten Jesusbuch als „Mutationssprung“ bezeichnete, ist nichts anderes als der Prozess der Geschichte Gottes mit den Menschen, die eben nicht in der Erstarrung des Todes stehen bleibt, sondern auf das eigentliche Ziel – das Leben in der Fülle Gottes – hinführt. Dieser Prozess geschieht nicht um seiner selbst willen. Der Fortschritt aus dem Grab ist vor allem eine Botschaft. Es ist die Botschaft, dass nichts von Gott trennen kann: Selbst der Tod ist kein Hindernis auf dem Weg des Menschen zur Fülle des Lebens in der Herrlichkeit Gottes.

Eine Botschaft ist ein Ereignis. Sie ist ja nur dann Botschaft, wenn sie verkündet und gehört wird. Eine Botschaft, über die niemand spricht und die niemand hört, hört auf, Botschaft zu sein. Tradition – die Weitergabe der Botschaft – ist deshalb Wesen, Auftrag und Ziel der Kirche.

Die Gegenwart sieht anders aus. Eine zunehmende Konfuzianisierung greift um sich. Der Weg selbst wird zum Ziel erklärt. Der Prozess an sich erfährt eine Apotheose, die ihre Manifestation in Zukunftskonventen und Dialogprojekten findet. Der in diesen Prozessen zum Stuhlkreis verkommene Glaube findet seinen angemessenen Ausdruck in Konzeptpapieren, von denen bisher noch niemand vor Ehrfurcht erschaudernd von „Worten des ewigen Lebens“ gesprochen hat. An die Stelle von Kathedralen, den steingewordenen Zeugen eines Glaubens, für den Menschen Übermenschliches auf sich genommen haben, und denen man sich Generationen später nur mit Staunen wirklich nähern kann, tritt die triste Tiefe des Tagungsraumes. Statt des Verkünders zelebriert der Moderator. Und wo früher der gut gefüllte Kerzenständer von den Gebeten der Gläubigen ein ebenso stilles wie lebendig flackerndes Zeugnis ablegte, steht heute die Moderationswand bunt gefüllt und mit Punkten gewichtet mit den immer gleichen Verheißungen, deren Erfüllung für eine moderne Kirche unabdingbar erscheinen – angefangen von der Aufhebung des Zölibates über die Änderung der Zulassungsbedingungen zum Priesteramt bis hin zu dem Wunsch, die Kirche solle zu den Menschen gehen. Angesichts des Letzteren möchte man mit Mario Barth, dem großen berlinernden Alltagsphilosophen der Gegenwart ausrufen: Nicht quatschen, machen!

5 Kommentare

Im Land diskutiert man über Netzsicherheit, Prism und die Macht der NSA. Die ganze Welt scheint den digitalen Spionen offen zu stehen. Die ganze Welt? Ein von unbeugsamen Menschen gebildetes Volk hält ein Refugium, in das kein digitales Auge und Ohr reicht. Es war immer schon sicher, katholisch zu sein!

Das meint unser Cartoonist Knut „Kumi“ Junker.

Aktuelle Themen kurz und knapp von Kumi, alias Knut Junker, auf den Punkt gebracht.

0 Kommentare

Eine wohl – zumindest bisher – einzigartige Enzyklika ist Ende der letzten Woche veröffentlicht worden: eine Enzyklika, die in weiten Teilen die Handschrift des emeritierten Papstes Benedikt XVI. trägt, an einigen Stellen durch den amtierenden Papst ergänzt wurden und nun auch dessen Unterschrift trägt. Eine Vierhände-Enzyklika also. Sie kann betrachtet werden als diejenige Schrift, die das Pontifikat Benedikts zum endgültigen Abschluss bringt, obwohl Franziskus sich auch sonst nicht scheut, gemeinsam mit Benedikt aufzutreten. Das wurde vor einigen Tagen bei der gemeinsamen Segnung einer Statue sowie der gemeinsamen Weihe des Vatikanstaates an die Heiligen Michael und Josef erkennbar. Welche Amtstheologie und welche Vorstellung des Primates Papst Franziskus damit zum Ausdruck bringt, diese Interpretation bleibt noch zu entschlüsseln.

Eine wohl – zumindest bisher – einzigartige Enzyklika ist Ende der letzten Woche veröffentlicht worden: eine Enzyklika, die in weiten Teilen die Handschrift des emeritierten Papstes Benedikt XVI. trägt, an einigen Stellen durch den amtierenden Papst ergänzt wurden und nun auch dessen Unterschrift trägt. Eine Vierhände-Enzyklika also. Sie kann betrachtet werden als diejenige Schrift, die das Pontifikat Benedikts zum endgültigen Abschluss bringt, obwohl Franziskus sich auch sonst nicht scheut, gemeinsam mit Benedikt aufzutreten. Das wurde vor einigen Tagen bei der gemeinsamen Segnung einer Statue sowie der gemeinsamen Weihe des Vatikanstaates an die Heiligen Michael und Josef erkennbar. Welche Amtstheologie und welche Vorstellung des Primates Papst Franziskus damit zum Ausdruck bringt, diese Interpretation bleibt noch zu entschlüsseln.

Nach den beiden Enzykliken „Deus Caritas est“ über die Liebe sowie „Spes Salvi“ über die Hoffnung nun also das letzte Thema des Dreischritts: der Glaube „Lumen Fidei“ – das Licht des Glaubens. Gleich zu Beginn wird deutlich gemacht, welcher Unterschied zwischen dem Licht (des Glaubens) und der Sonne, die ja ansonsten für die Helligkeit in unserem Leben zuständig ist, besteht: Die Sonne erleuchtet nicht die ganze Wirklichkeit; sie geht auf, geht aber auch wieder unter, und sie vermag eben nicht bis in den letzten Winkel des Dunkels, bis in den Tod vorzudringen. Der Märtyrer Justinus beschreibt den Unterschied wie folgt: „Niemals konnte jemand beobachtet werden, der bereit gewesen wäre, für seinen Glauben an die Sonne zu sterben“ (zitiert nach LF 1).

1 Kommentar

logisch!, die Zeitung der Katholischen Citykirche Wuppertal.

logisch!, die Zeitung der Katholischen Citykirche Wuppertal.

Urbi et Orbi – der Stadt und dem Erdkreis ist auch diese logisch!-Ausgabe gewidmet. Stadt und Welt gehören zusammen. Der Beitrag „Die Stadt“ nimmt das Phänomen der Stadt aus gesellschaftlicher und kirchlicher Perspektive in den Blick. Er geht der Frage nach, wie die Stadt lebendig werden kann. Dass dazu das soziale Engagement der Bürgerinnen und Bürger unverzichtbar ist, darauf machen der Beitrag von Janine Kusterka aufmerksam, während sich Eduard Urssu mit den negativen Folgen der Korruption auseinandersetzt. Weil diese jedes Sozialwesen gefährdet, müssen die Städte wachsam sein. Wuppertal hat hier bereits jetzt eine Vorbildfunktion für andere. Gregor Elsbeck stellt schließlich aus dem Anlass des geplanten Ausbaus der Cityarkaden die Frage nach der Weitsicht der Stadtentwicklung.

Der Beitrag des in Mexiko lebenden und aus Wuppertal stammenden Journalisten Øle Schmidt weitet den Blick von der Stadt in die Welt. Er berichtet in einer Collage aus Reportage, Kommentar und politischer Stellungnahme davon, wie der neu Papst aus Lateinamerika auf dem Kontinent seiner Herkunft wahrgenommen wird. Es ist ein unerwartetes, zugleich aber spannendes Bild, das dort entworfen wird.

Die neue Ausgabe von logisch! bietet noch mehr. Aber lesen sie selbst, von der Stadt und dem Erdkreis, vor allem aber von den Menschen, die auf der Suche nach einem gelingenden Leben sind.www.logisch-zeitung.de

logisch! als PDF-Download (1,5 MB), für die Ansicht auf dem Monitor,

oder als PDF-Download (9 MB), für den Ausdruck optimiert.

0 Kommentare

Kleriker vs. Laien – ein katholisches Schisma? – Dies Domini – 7. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr C

7 Die Einheit der Christen gehört zu den in vielen Predigten und Kirchentagsreden beschworenen Zielen der modernen Jesusjünger. „Alle sollen eins sein“ – so lautet auch der Wunsch, den Jesus kurz vor seinem Tod in den johanneischen Abschiedsreden äußert (Johannes 17,21). Schaut man aber auf die Kirchengeschichte, so scheint der Drang zur Einheit nur all zu oft einer zur Verurteilung Andersdenkender neigenden schismatischen Tendenz unterlegen zu sein.

Die Einheit der Christen gehört zu den in vielen Predigten und Kirchentagsreden beschworenen Zielen der modernen Jesusjünger. „Alle sollen eins sein“ – so lautet auch der Wunsch, den Jesus kurz vor seinem Tod in den johanneischen Abschiedsreden äußert (Johannes 17,21). Schaut man aber auf die Kirchengeschichte, so scheint der Drang zur Einheit nur all zu oft einer zur Verurteilung Andersdenkender neigenden schismatischen Tendenz unterlegen zu sein.

Die Zertrennung ereilte schon die früheste Kirche. Gerade eben durch das Wirken des Heiligen Geistes am 50. Tag nach der Auferstehung Jesu Christi entstanden, ist die kirchliche Einheit schon früh durch den Streit um die Heidentaufe bedroht. Das Apostelkonzil, von dem die Apostelgeschichte (Apg 15,1-35) und der Galaterbrief (Gal 2,1-10) berichten, bringen eine erste Klärung. Aber schon die Reaktion des Petrus in Antiochien zeigt, dass er Streit noch lange nicht beigelegt ist (vgl. Galaterbrief 2,11-14). Paulus, der sich bei dem Apostelkonzil zu einer Kollektensammlung in den von ihm begründeten heidenchristlichen Gemeinden für die judenchristliche Jerusalemer Urgemeinde verpflichtet hatte, sieht sein Werk wenige Jahre später grundsätzlich in Gefahr. So bittet er am Ende seines letzten von ihm erhaltenen Schreibens:

Ich bitte euch, meine Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, und bei der Liebe des Geistes: Steht mir bei, und betet für mich zu Gott, dass ich vor den Ungläubigen in Judäa gerettet werde, dass mein Dienst in Jerusalem von den Heiligen dankbar aufgenommen wird. (Römerbrief 15,30f)

7 Kommentare

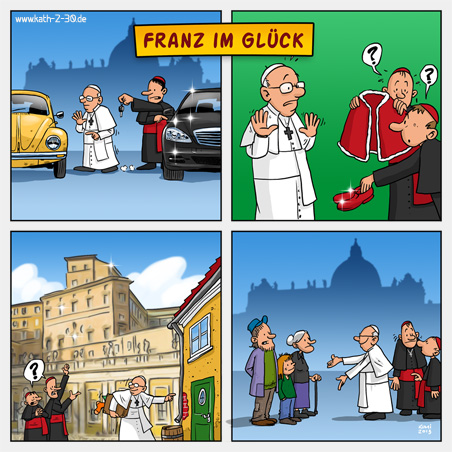

Papst Franziskus setzt Zeichen, die mehr sagen als tausend Worte. Egal, was manche Kommentatoren bisher verlautbaren lassen, die Botschaft von Papst Franziskus ist eindeutig: Die Kirche der letzten Jahrzehnte, wenn nicht der letzten Jahrhunderte hat zuviel Balast angehäuft und ihren Markenkern aus den Augen verloren – die Hinwendung zu den Armen. Ein Papst, der Pomp und Prunk ablehnt und der auf Privilegien verzichtet, bekommt die Hände, vor allem aber Kopf und Herz wieder frei für das Wesentliche. Befreit von unnötiger Last kann er aufrecht die wahre Botschaft der Kirche verkünden – im Wort, vor allem aber in der Tat. Welch ein Glück!

Das meint auch unser Cartoonist Knut „Kumi“ Junker.

Aktuelle Themen kurz und knapp von Kumi, alias Knut Junker, auf den Punkt gebracht.

1 Kommentar

In der katholischen Kirche spielen Gesten und Worte des Papstes eine besondere Rolle, auch außerhalb der katholischen Kirche finden sie Beachtung. Bei seiner ersten Ansprache an die Medienvertreter beim Vatikan am 16. März überraschte der neugewählte Papst Franziskus mit diesen Worten:

In der katholischen Kirche spielen Gesten und Worte des Papstes eine besondere Rolle, auch außerhalb der katholischen Kirche finden sie Beachtung. Bei seiner ersten Ansprache an die Medienvertreter beim Vatikan am 16. März überraschte der neugewählte Papst Franziskus mit diesen Worten:

„Ich habe gesagt, dass ich Ihnen von Herzen meinen Segen erteilen würde. Da aber viele von Ihnen nicht der katholischen Kirche angehören, andere nicht gläubig sind, erteile ich von Herzen diesen Segen in Stille jedem von Ihnen mit Respekt vor dem Gewissen jedes einzelnen, aber im Wissen, dass jeder von Ihnen ein Kind Gottes ist. Gott segne Sie.“ (Quelle: Radio Vatikan)

0 Kommentare