Corona geht einem auf die Nerven! Es reicht jetzt wirklich. Es ist genug. So jedenfalls scheint die Stimmungslage vieler Zeitgenossen zu sein. Wer sich in dieser Woche, nachdem die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am 15.4.2020 des Lockdowns leichte Lockerung angedacht haben, durch die Stadt bewegte, mochte den Eindruck einer großen Erlösung gewinnen. Der Mensch an sich ist halt so. Er hört gerne, was er hören mag. Was er nicht so gerne hört, überhört er einfach. Dafür glaubt er um so lieber, was er gerne glauben mag! Was glauben Sie denn?

Corona geht einem auf die Nerven! Es reicht jetzt wirklich. Es ist genug. So jedenfalls scheint die Stimmungslage vieler Zeitgenossen zu sein. Wer sich in dieser Woche, nachdem die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am 15.4.2020 des Lockdowns leichte Lockerung angedacht haben, durch die Stadt bewegte, mochte den Eindruck einer großen Erlösung gewinnen. Der Mensch an sich ist halt so. Er hört gerne, was er hören mag. Was er nicht so gerne hört, überhört er einfach. Dafür glaubt er um so lieber, was er gerne glauben mag! Was glauben Sie denn?

0 Kommentare

Dies Domini – Zweiter Sonntag der Osterzeit – Weißer Sonntag, Lesejahr A

Dies Domini – Zweiter Sonntag der Osterzeit – Weißer Sonntag, Lesejahr A

Wer dieses Bild, das Caravaggio anfangs der Neuzeit liebenswürdiger Weise für das heutige Sonntagsevangelium zur Illustration gemalt hat, nämlich die Begegnung des Didymus genannten Apostels Thomas mit dem Auferstandenen, in dem er in unerhörter Deutlichkeit und Härte die Finger des Apostels zeigt, wie sie in der Seitenwunde des Herrn geradezu bohren, einmal gesehen hat, wird es nicht wieder vergessen. In meisterlicher Weise im Spiel des Lichts und der Schatten stehen in unglaublicher Konzentration drei Männer um den ganz gelassenen und doch zugewandten Jesus, der seine Seite entblößt und selbst die Hand führt, mit der Thomas von seinen Zweifeln geheilt wird, weil er selbst seine Hand in die Seite des gekreuzigten und doch lebendigen Christus legen kann. Es ist eine ungemein naturalistische und doch durch und durch künstlerisch geprägte Sichtweise, in der man die Haut Jesu sich wie ein Augenlid abheben sieht und doch in jedem Moment des Schauens erkennt, wie dies ein dichtes Zeichen und Abbild einer nicht geschauten, sondern geglaubten Wirklichkeit ist. Das Bild ist erschütternd und genau zu diesem Zweck gemalt, zur Erschütterung des Betrachters in seiner Wahrnehmung. Mag sein, Caravaggio dient es zur Illustration der leiblichen Dimension der Gegenreformation gegen die bloß fromm-seelische Weltanschauung der Reformatoren. Vor allem aber ist frappierend, wie es heute für uns den Sinn der Schrift erschließt: Ich selbst, der Auferstandene, führe Deine Hand, Du Zweifler, damit Du glaubst und damit all die selig sein können, die nicht sehen und doch glauben. An uns ist es dann, zu antworten und ihm zu sagen:

0 Kommentare

Dies Domini – Palmsonntag, Lesejahr A

Dies Domini – Palmsonntag, Lesejahr A

Nein: Ostern fällt nicht aus! Palmsonntag auch nicht. Nichts ist wie es sein soll in den Zeiten der Corona-Pandemie. Die Heilige Woche, die mit dem Palmsonntag beginnt und in ihrer Dramaturgie über die Vergegenwärtigung des letzten Abendmahles, des Leidens und Sterbens Jesu und seine Auferstehung durch Trauer in die Osterfreude führen wird, wird nicht so mit den tiefen Symbolen und starken Riten gefeiert werden, wie Christinnen und Christen es gewohnt sind. Es ist eine verstörende Erfahrung. Das Selbstverständliche wird verrückt. Sicher: Die Liturgien werden gefeiert, bisweilen sogar live oder via Aufzeichnung ins Internet übertragen. Man kann vielerorts seine heimische Kirche mit den vertrauten Seelsorgerinnen und Seelsorgern erkennen. Aber es ist nicht dasselbe. Es ist anders. Wird es auch anders bleiben?

Der tschechische Theologe Tomáš Halík sieht in der derzeitigen Erfahrung leerer Kirchen, in denen Liturgie zelebriert, eine Vorwegnahme einer Erfahrung, die in wenigen Jahren zum kirchlichen Alltag gehören wird. Noch sitzen die treu Glaubenden vor den Bildschirmen und schauen online zu – ja, feiern vielleicht sogar andächtig mit – wenn im leeren und doch merkwürdig stillen Kirchenraum der vertraute Ritus in ungewohnter Leere gefeiert wird. Wird die Online-Liturgie aber auch das Modell der Zukunft sein. Wird da noch jemand sein, der mitfeiert? Oder erleben wir jetzt schon jenes Menetekel, das bereits der Prophet Daniel dem König Belschazzar auslegte:

0 Kommentare

Nichts war, wie es sein sollte in jenen Tagen in Jerusalem. Angefangen hatte es ein Jahr zuvor im galiläischen Frühling. Ein Handwerkerssohn machte von sich reden. Die Armut vieler Menschen beschäftigte ihn, auch die Kranken, vielleicht sogar die Folgen der römischen Besatzung und die lokale Herrschaft des Herodes Antipas, der sich in Tiberias und Sepphoris Städte bauen ließ, sicher auf Kosten der Bevölkerung. Wie spricht man Menschen in einer solchen Lage Mut zu? Indem man ihnen permanent erklärt, wie schlimm die Lage ist? Das wissen sie doch selbst. Was glauben Sie denn?

Nichts war, wie es sein sollte in jenen Tagen in Jerusalem. Angefangen hatte es ein Jahr zuvor im galiläischen Frühling. Ein Handwerkerssohn machte von sich reden. Die Armut vieler Menschen beschäftigte ihn, auch die Kranken, vielleicht sogar die Folgen der römischen Besatzung und die lokale Herrschaft des Herodes Antipas, der sich in Tiberias und Sepphoris Städte bauen ließ, sicher auf Kosten der Bevölkerung. Wie spricht man Menschen in einer solchen Lage Mut zu? Indem man ihnen permanent erklärt, wie schlimm die Lage ist? Das wissen sie doch selbst. Was glauben Sie denn?

Der Handwerkerssohn stammte aus Nazareth. Vielleicht war er der Arbeit wegen an den See von Tiberias gekommen, den man auch den See Genesareth nennt. Er hört wohl von einem Täufer am Jordan, der Johannes genannt wird. Er geht zu ihm, er hört seinen Ruf zur Umkehr, er lässt sich von ihm taufen. Was auch immer in dem Mann aus Nazareth dort geschieht – es scheint eine Initialzündung gewesen zu sein. Er spürt den Auftrag. Er erkennt die Verantwortung. Er wird nicht schweigen. Er wird aufstehen und das nahe Reich Gottes verkünden.

1 Kommentar

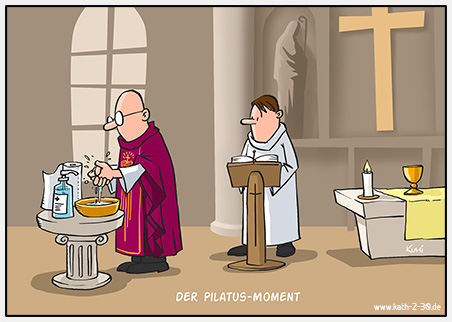

Ein Ritus im Wandel – die neue desinfectio manuum, die liturgische Desinfektion der Hände wäscht dieselben nicht nur in innerer Unschuld, sondern macht auch äußerlich ganz rein. So entwickelt sich der uralte katholische Ritus von seinen Anfängen kontinuierlich weiter. Kirche kann modern!

Aktuelle Themen kurz und knapp von Kumi, alias Knut Junker, auf den Punkt gebracht.

0 Kommentare

Dies domini – Vierter Fastensonntag, Lesejahr A

Dies domini – Vierter Fastensonntag, Lesejahr A

Bei Abfassung dieses Textes ist es erst eine Woche her, da waren Schulen und Kindergärten noch geöffnet, Restaurants konnten ganztägig besucht werden, die Kinosäle waren voll und auch in unseren Kirchen wurden Gottesdienste und Messen gefeiert. Wir hatten „damals“ etwas über 3.000 positiv auf den Corona-Virus getestete Personen in Deutschland, mittlerweile ist diese Zahl schon über 14.000 gestiegen und da von einer exponentiellen Steigerung ausgegangen werden muss, wurden in den vergangenen Tagen viele tiefgreifende Änderungen in unserem öffentlichen Leben vollzogen.

In keiner Kirche wird in den nächsten Wochen mehr eine öffentliche Messe stattfinden, in einigen Bistümern sind die Osterfeierlichkeiten schon „abgesagt“ und auch die Erstkommunionen werden nicht stattfinden können, sondern müssen verschoben werden. Verschoben auf…irgendwann. Nicht nur für die Kinder ein großer Einschnitt. Auch im persönlichen Bereich ist eine Umstellung aller Lebensgewohnheiten gefordert. Keine Freunde treffen, kein Stammtisch, kein Kurs im Fitnessstudio, kein Singen im Chor, die Eltern und Großeltern nicht besuchen dürfen. Stattdessen: zu Hause bleiben #stayathome, wenn nicht gearbeitet oder eingekauft werden muss mit nur einem Ziel: #flattenthecurve. Das ist alles, worum es aktuell geht: die Kurve so flach wie möglich zu halten, um das Gesundheitssystem nicht zum Kollaps zu bringen. Die Bilder aus Italien machen sehr eindringlich klar, was verhindert werden muss. Unbedingt. Jetzt.

0 Kommentare

Der aufgeklärte Mensch der Gegenwart glaubt nichts mehr. Er hat sich aus der selbstgewählten Unmündigkeit befreit. Gott sei Dank! Aber halt: Man sollte vorsichtig mit Stoßgebeten sein. Schließlich ist der vernunftstolze Mensch seine Zweifel los. Zweifellos braucht man Gott nicht mehr. Was glauben Sie denn?

Der aufgeklärte Mensch der Gegenwart glaubt nichts mehr. Er hat sich aus der selbstgewählten Unmündigkeit befreit. Gott sei Dank! Aber halt: Man sollte vorsichtig mit Stoßgebeten sein. Schließlich ist der vernunftstolze Mensch seine Zweifel los. Zweifellos braucht man Gott nicht mehr. Was glauben Sie denn?

Glaube und Metaphysik haben offenkundig ausgedient. Das Prinzip von Ursache und Wirkung genügt den der Selbstentmündigung Entronnenen, um zu glauben, sie wüssten nun, was die Welt im Innersten zusammenhält. Toren aber bleiben sie vor der Frage, was denn die Ursache der Erstursache, die allgemein als „Urknall“ bezeichnet wird. Man lässt sie mit dem Hinweis einfach links liegen, darüber wisse man eben nichts. Was aber hinter der Physik liegt, heißt griechisch: Metaphysik.

Metaphysik und Theologie bewegen sich auf einer anderen Ebene als die Naturwissenschaften. Sie widersprechen sich nicht prinzipiell, sondern könnten sich gegenseitig erhellen. Des Pudels Kern tritt zutage, wenn eine der beiden Ebenen exklusiv bevorzugt wird. Theologen, die behaupten, die Bibel stünde über den Erkenntnissen der Naturwissenschaften, erkennen die Schönheit der Schöpfungsidee Gottes ebenso wenig wie seine wahre Größe, von der sie offenbar glauben, dass alles, was Gott ausmacht, zwischen zwei Buchdeckel passt. Gott ist größer! Da genügt alleine schon ein Blick in das Buch Hiob, wenn sich derselbe mit Gott rechtend von dem Getadelten spöttische Fragen gefallen lassen muss:

„Wo warst du, als ich die Erde gegründet? Sag es denn, wenn du Bescheid weißt! Wer setzte ihre Maße? Du weißt es ja.“ (Hiob 38,1f)

4 Kommentare

Dies Domini – Zweiter Fastensonntag, Lesjahr A

Dies Domini – Zweiter Fastensonntag, Lesjahr A

Die guten Geister sind auf der Flucht. Wieder einmal. So scheint es jedenfalls. Respekt und Toleranz scheinen mit dem viralen Verfall der guten Sitten geradezu schwindsüchtig geworden zu sein. Was gegenwärtig an Beleidigungen und Diffamierungen in sozialen Netzwerken über die logorrhoeischen Auswürfe in parlamentarischen Reden rechter Rhetoren bis hin zu eine immer mehr aus den Ufern laufenden und zur Unkultur sich entwickelnden Agitation fanatischer Stadionbesucher zu ertragen ist, beleidigt nicht nur alle, die sich redlich um ein friedvolles Miteinander einer Menschheit bemühen; sie wird auch zu einer realen Gefahr, da die Schwelle, in der aus Worten Taten werden immer mehr sinkt. Die Morde von Hanau und Halle sind keine Zufälle. In Zeiten, in denen die Welt selbst zum Dorf wird und das digitale Zeitalter analoge Entfernungen schwinden lässt, beginnen die Verständigeren zu ahnen, dass der kleine Planet Erde eine auf sehr lange Zeit gesehen alternativlose Heimat ist, die es zu bewahren und zu schützen gilt, die aber auch nicht größer wird, so dass bei einer wachsenden Zahl von Menschen ein zwangsläufiges Näherrücken unausweichlich wird. Ständige Beleidigungen, Beschimpfungen, steter Hass, grassierende Hysterie und Panik sind wohl kaum geeignetes Mittel gelassen an einer vernünftigen Basis für ein gemeinsames Leben auf dem Planeten Erde zu arbeiten, deren Bewohnbarkeit bereits jetzt schon angesichts des Klimawandels in manchen Teilen der Welt nicht mehr ohne Weiteres gewährleistet ist. Der Platz wird kleiner. Kriege tun ihr Übriges, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen und neue Lebensstätten suchen. Aus gepolsterten Sesseln ertönt dann die Warnung, man könne ja nicht alle aufnehmen, weil das den „Pull“-Faktor erhöhen und weitere motivieren würde, sich auf den Weg ins heimische Wohnzimmer zu machen … als wenn es keinen „Push“-Faktor geben würde, der in Form von Fassbomben oder anderen Auswüchsen kranker humanoider Vernichtungsphantasien entsprungener Höllenwerkzeuge andere Wohnzimmer unbewohnbar pulverisiert und verwüstet oder in der klimawandelbedingten Ausweitung anderer Wüsten unbewohnbare Ödnisse bewirkt, die ehemals sesshafte Menschen wieder zu Nomaden werden lässt, die durch die Welten streifen müssen, um bewohnbare Gegenden zu suchen. Getriebene brauchen niemanden, der sie zieht. Wohin will man die schieben, die durch die Umstände längst verschoben sind?

0 Kommentare

<  Dies Domini – 7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A

Dies Domini – 7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A

Gern fange ich diesen Beitrag mit einem Scherz oder einer wenigstens satirisch gemeinten Bemerkung an, wie sie sich derzeit ja auch binnenkirchlich durchaus anbieten. Aber jedes fröhliche Wort, ja selbst das Lachen der Verzweiflung bleibt einem im Halse stecken, wenn man die Forderung Jesu im heutigen Evangelium hört:

„Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst Deinen Nächsten lieben und Deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt Eure Feinde und betet für die, die Euch verfolgen, damit Ihr Kinder Eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ (Mt 5,43ff.)

Wie kann man das angesichts des Einbruchs des Bösen in unsere Welt in Anschlägen wie in Hanau, Halle oder auf den Kassler Regierungspräsidenten? Wer wollte da in den Mund nehmen,

„seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist“ (Mt 5,48)?

0 Kommentare

Es sind jecke Zeiten. Im Rheinland darf man an den fünf tollen Tagen endlich so sein, wie man immer sein möchte. Dieser pathologische Zustand ist dem Wuppertaler an sich fremd. Hier sind die Menschen einfach immer so, wie sie sind: Bodenständige, zupackende und selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger einer liebenswerten und ungeschminkten Stadt mit ihren Schrunden und Schrullen, die ihr einen so einzigartigen Charakter und ein Profil verleihen, die im jecken Rheinland ihresgleichen suchen. Was glauben Sie denn?

Es sind jecke Zeiten. Im Rheinland darf man an den fünf tollen Tagen endlich so sein, wie man immer sein möchte. Dieser pathologische Zustand ist dem Wuppertaler an sich fremd. Hier sind die Menschen einfach immer so, wie sie sind: Bodenständige, zupackende und selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger einer liebenswerten und ungeschminkten Stadt mit ihren Schrunden und Schrullen, die ihr einen so einzigartigen Charakter und ein Profil verleihen, die im jecken Rheinland ihresgleichen suchen. Was glauben Sie denn?

Im Rathaus allerdings scheinen die Närrinnen und Narren ganzjährig das Zepter zu schwingen. Der Hoppeditz schläft hier offenkundig nie! Was da an Personalpolitik, hochfliegenden Zukunftsträumen und stadtplanerischen Phantasien geboten wird, ist bisweilen von höchstem Unterhaltungswert. Nach Jeckengewohnheit erwartet man immer wieder mal einen Tusch – der dann aber doch nicht kommt. Es ist dann eben doch kein Spaß, sondern an Realsatire grenzende Wirklichkeit, mit der sich die Stadt eines Zuckerfritz, einer Mina Knallenfalls und eines Husch Husch konfrontiert sieht, denen man immerhin lebensgroße Denkmäler aus Bronze gesetzt hat.

0 Kommentare