Corona geht einem auf die Nerven! Es reicht jetzt wirklich. Es ist genug. So jedenfalls scheint die Stimmungslage vieler Zeitgenossen zu sein. Wer sich in dieser Woche, nachdem die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am 15.4.2020 des Lockdowns leichte Lockerung angedacht haben, durch die Stadt bewegte, mochte den Eindruck einer großen Erlösung gewinnen. Der Mensch an sich ist halt so. Er hört gerne, was er hören mag. Was er nicht so gerne hört, überhört er einfach. Dafür glaubt er um so lieber, was er gerne glauben mag! Was glauben Sie denn?

Corona geht einem auf die Nerven! Es reicht jetzt wirklich. Es ist genug. So jedenfalls scheint die Stimmungslage vieler Zeitgenossen zu sein. Wer sich in dieser Woche, nachdem die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am 15.4.2020 des Lockdowns leichte Lockerung angedacht haben, durch die Stadt bewegte, mochte den Eindruck einer großen Erlösung gewinnen. Der Mensch an sich ist halt so. Er hört gerne, was er hören mag. Was er nicht so gerne hört, überhört er einfach. Dafür glaubt er um so lieber, was er gerne glauben mag! Was glauben Sie denn?

0 Kommentare

Nichts war, wie es sein sollte in jenen Tagen in Jerusalem. Angefangen hatte es ein Jahr zuvor im galiläischen Frühling. Ein Handwerkerssohn machte von sich reden. Die Armut vieler Menschen beschäftigte ihn, auch die Kranken, vielleicht sogar die Folgen der römischen Besatzung und die lokale Herrschaft des Herodes Antipas, der sich in Tiberias und Sepphoris Städte bauen ließ, sicher auf Kosten der Bevölkerung. Wie spricht man Menschen in einer solchen Lage Mut zu? Indem man ihnen permanent erklärt, wie schlimm die Lage ist? Das wissen sie doch selbst. Was glauben Sie denn?

Nichts war, wie es sein sollte in jenen Tagen in Jerusalem. Angefangen hatte es ein Jahr zuvor im galiläischen Frühling. Ein Handwerkerssohn machte von sich reden. Die Armut vieler Menschen beschäftigte ihn, auch die Kranken, vielleicht sogar die Folgen der römischen Besatzung und die lokale Herrschaft des Herodes Antipas, der sich in Tiberias und Sepphoris Städte bauen ließ, sicher auf Kosten der Bevölkerung. Wie spricht man Menschen in einer solchen Lage Mut zu? Indem man ihnen permanent erklärt, wie schlimm die Lage ist? Das wissen sie doch selbst. Was glauben Sie denn?

Der Handwerkerssohn stammte aus Nazareth. Vielleicht war er der Arbeit wegen an den See von Tiberias gekommen, den man auch den See Genesareth nennt. Er hört wohl von einem Täufer am Jordan, der Johannes genannt wird. Er geht zu ihm, er hört seinen Ruf zur Umkehr, er lässt sich von ihm taufen. Was auch immer in dem Mann aus Nazareth dort geschieht – es scheint eine Initialzündung gewesen zu sein. Er spürt den Auftrag. Er erkennt die Verantwortung. Er wird nicht schweigen. Er wird aufstehen und das nahe Reich Gottes verkünden.

1 Kommentar

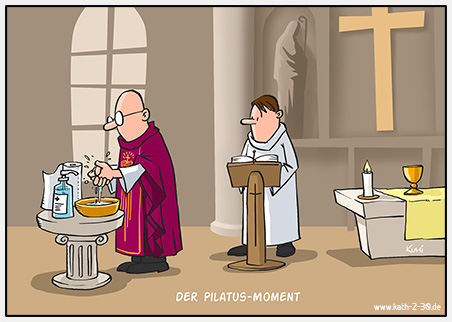

Ein Ritus im Wandel – die neue desinfectio manuum, die liturgische Desinfektion der Hände wäscht dieselben nicht nur in innerer Unschuld, sondern macht auch äußerlich ganz rein. So entwickelt sich der uralte katholische Ritus von seinen Anfängen kontinuierlich weiter. Kirche kann modern!

Aktuelle Themen kurz und knapp von Kumi, alias Knut Junker, auf den Punkt gebracht.

0 Kommentare

Der aufgeklärte Mensch der Gegenwart glaubt nichts mehr. Er hat sich aus der selbstgewählten Unmündigkeit befreit. Gott sei Dank! Aber halt: Man sollte vorsichtig mit Stoßgebeten sein. Schließlich ist der vernunftstolze Mensch seine Zweifel los. Zweifellos braucht man Gott nicht mehr. Was glauben Sie denn?

Der aufgeklärte Mensch der Gegenwart glaubt nichts mehr. Er hat sich aus der selbstgewählten Unmündigkeit befreit. Gott sei Dank! Aber halt: Man sollte vorsichtig mit Stoßgebeten sein. Schließlich ist der vernunftstolze Mensch seine Zweifel los. Zweifellos braucht man Gott nicht mehr. Was glauben Sie denn?

Glaube und Metaphysik haben offenkundig ausgedient. Das Prinzip von Ursache und Wirkung genügt den der Selbstentmündigung Entronnenen, um zu glauben, sie wüssten nun, was die Welt im Innersten zusammenhält. Toren aber bleiben sie vor der Frage, was denn die Ursache der Erstursache, die allgemein als „Urknall“ bezeichnet wird. Man lässt sie mit dem Hinweis einfach links liegen, darüber wisse man eben nichts. Was aber hinter der Physik liegt, heißt griechisch: Metaphysik.

Metaphysik und Theologie bewegen sich auf einer anderen Ebene als die Naturwissenschaften. Sie widersprechen sich nicht prinzipiell, sondern könnten sich gegenseitig erhellen. Des Pudels Kern tritt zutage, wenn eine der beiden Ebenen exklusiv bevorzugt wird. Theologen, die behaupten, die Bibel stünde über den Erkenntnissen der Naturwissenschaften, erkennen die Schönheit der Schöpfungsidee Gottes ebenso wenig wie seine wahre Größe, von der sie offenbar glauben, dass alles, was Gott ausmacht, zwischen zwei Buchdeckel passt. Gott ist größer! Da genügt alleine schon ein Blick in das Buch Hiob, wenn sich derselbe mit Gott rechtend von dem Getadelten spöttische Fragen gefallen lassen muss:

„Wo warst du, als ich die Erde gegründet? Sag es denn, wenn du Bescheid weißt! Wer setzte ihre Maße? Du weißt es ja.“ (Hiob 38,1f)

4 Kommentare

Es sind jecke Zeiten. Im Rheinland darf man an den fünf tollen Tagen endlich so sein, wie man immer sein möchte. Dieser pathologische Zustand ist dem Wuppertaler an sich fremd. Hier sind die Menschen einfach immer so, wie sie sind: Bodenständige, zupackende und selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger einer liebenswerten und ungeschminkten Stadt mit ihren Schrunden und Schrullen, die ihr einen so einzigartigen Charakter und ein Profil verleihen, die im jecken Rheinland ihresgleichen suchen. Was glauben Sie denn?

Es sind jecke Zeiten. Im Rheinland darf man an den fünf tollen Tagen endlich so sein, wie man immer sein möchte. Dieser pathologische Zustand ist dem Wuppertaler an sich fremd. Hier sind die Menschen einfach immer so, wie sie sind: Bodenständige, zupackende und selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger einer liebenswerten und ungeschminkten Stadt mit ihren Schrunden und Schrullen, die ihr einen so einzigartigen Charakter und ein Profil verleihen, die im jecken Rheinland ihresgleichen suchen. Was glauben Sie denn?

Im Rathaus allerdings scheinen die Närrinnen und Narren ganzjährig das Zepter zu schwingen. Der Hoppeditz schläft hier offenkundig nie! Was da an Personalpolitik, hochfliegenden Zukunftsträumen und stadtplanerischen Phantasien geboten wird, ist bisweilen von höchstem Unterhaltungswert. Nach Jeckengewohnheit erwartet man immer wieder mal einen Tusch – der dann aber doch nicht kommt. Es ist dann eben doch kein Spaß, sondern an Realsatire grenzende Wirklichkeit, mit der sich die Stadt eines Zuckerfritz, einer Mina Knallenfalls und eines Husch Husch konfrontiert sieht, denen man immerhin lebensgroße Denkmäler aus Bronze gesetzt hat.

0 Kommentare

Der alte weiße Mann ist am Boden. Ihm gegenüber sitzt ein Kind. Die Augen aufmerksam aufgeschlagen lauscht es dem, was der alte weiße Mann da mit freundlicher Geste erzählt. Fast könnte man die Stimmen hören – so lebendig sitzen die beiden da im Neandertalmuseum. Die mit Puppen dargestellte Szene könnte sich tatsächlich unweit des Museums vor Jahrtausenden an der Düssel zugetragen haben. So gab man Wissen an die nachwachsenden Generationen weiter – durch Erzählen. Irgendwann wird das Kind selbst eine alte weise Frau oder ein alter weiser Mann geworden sein, die Wissen und Lebenserfahrungen an die Jungen weitergeben. Lange bevor durch die Erfindung der Schrift Wissen und Lebenserfahrungen dauerhaft und unabhängig von denen, die Wissen und Erfahrungen tragen, fixiert und überliefert werden konnten, waren es Erzählungen, die den Bestand und Erhalt erworbenen Wissens gewährleisteten. Es kann daher nicht verwundern, dass es in allen menschlichen Kulturen vielfältige Formen des Erzählens gibt, die teilweise uraltes Wissen, Denken und Erkennen aufbewahren – Mythen, Geschichten, ja auch Gedichte und Lieder sind lebendige Behälter eines Menschheitswissens, das von Generationen zu Generationen weitergeben wird. Bei der Weitergabe des Wissens spielen dabei die Großeltern oft eine wichtige Rolle. Gerade in früheren Kulturen war die Elterngeneration oft mit der Sicherung der familiären Existenz beschäftigt. Jagd, Ackerbau, Sammeln – all das waren mühsame und zeitraubende Tätigkeiten. Die Alten blieben am Ort und mit ihnen die Kinder. Es sind oft die Großeltern gewesen, die ihren Enkeln vom Leben erzählten und sie so auf die kommende Zukunft vorbereiteten. Was glauben Sie denn?

Der alte weiße Mann ist am Boden. Ihm gegenüber sitzt ein Kind. Die Augen aufmerksam aufgeschlagen lauscht es dem, was der alte weiße Mann da mit freundlicher Geste erzählt. Fast könnte man die Stimmen hören – so lebendig sitzen die beiden da im Neandertalmuseum. Die mit Puppen dargestellte Szene könnte sich tatsächlich unweit des Museums vor Jahrtausenden an der Düssel zugetragen haben. So gab man Wissen an die nachwachsenden Generationen weiter – durch Erzählen. Irgendwann wird das Kind selbst eine alte weise Frau oder ein alter weiser Mann geworden sein, die Wissen und Lebenserfahrungen an die Jungen weitergeben. Lange bevor durch die Erfindung der Schrift Wissen und Lebenserfahrungen dauerhaft und unabhängig von denen, die Wissen und Erfahrungen tragen, fixiert und überliefert werden konnten, waren es Erzählungen, die den Bestand und Erhalt erworbenen Wissens gewährleisteten. Es kann daher nicht verwundern, dass es in allen menschlichen Kulturen vielfältige Formen des Erzählens gibt, die teilweise uraltes Wissen, Denken und Erkennen aufbewahren – Mythen, Geschichten, ja auch Gedichte und Lieder sind lebendige Behälter eines Menschheitswissens, das von Generationen zu Generationen weitergeben wird. Bei der Weitergabe des Wissens spielen dabei die Großeltern oft eine wichtige Rolle. Gerade in früheren Kulturen war die Elterngeneration oft mit der Sicherung der familiären Existenz beschäftigt. Jagd, Ackerbau, Sammeln – all das waren mühsame und zeitraubende Tätigkeiten. Die Alten blieben am Ort und mit ihnen die Kinder. Es sind oft die Großeltern gewesen, die ihren Enkeln vom Leben erzählten und sie so auf die kommende Zukunft vorbereiteten. Was glauben Sie denn?

0 Kommentare

Die Desillusion ist groß. Sie kommt überfallartig. Sie schafft einen Schockzustand. Im Glauben, selbst noch jung zu sein, stellt man schnell fest, dass die Jugend heutzutage den Luxus liebt, schlechte Manieren hat, die Autorität verachtet, keinen Respekt vor den älteren Leuten hat und demonstriert, wo sie zur Schule gehen sollte. Wer so denkt kann sich zwar damit trösten, dass er oder sie Gedanken denkt, die vor gut 2.400 Jahren kein geringerer als der griechische Philosoph Sokrates gedacht hat. Gleichwohl wird einem solchen Menschen wohl schlagartig die Erkenntnis zu eigen, dass er selbst nun wohl unweigerlich zu den Alten gehört, deren Weisheit sich in dem einen Satz „Früher war alles besser!“ zusammenfassen lässt. Vergessen sind die Tage der eigenen Jugend, als man noch in Brokdorf gegen Atomkraft demonstrierte, im Bonner Hofgarten gegen den NATO-Doppelbeschluss mobil machte und man, nachdem der Club of Rome 1972 mit hoher Dringlichkeit auf die Grenzen von Ressourcen und Wachstum aufmerksam machte, erste Maßnahmen zum Erhalt der Schöpfung auf den Weg brachte. Autofreie Sonntage, Filteranlagen und Feinstaubfilter machten die Luft sauberer und bekämpften den damals verbreiteten Smog, der Ausstieg aus der Atomkraft wurde mittlerweile auf den Weg gebracht, Atomwaffensperrverträge führten zu einer friedlicheren Welt. Das ist schon etwas – und doch immer noch nicht genug! In manchem droht sogar ein Rückfall in schlechtere Zeiten. Wachsamkeit und Achtsamkeit sind weiter gefordert. Wer aber heute, wie die Internetikone Sascha Lobo sagt, Fridays for Future sei ein Rollenmodel für einen Realitätsschock, muss in der Vergangenheit nicht im real life, im realen Leben gewesen sein … Was glauben Sie denn?

Die Desillusion ist groß. Sie kommt überfallartig. Sie schafft einen Schockzustand. Im Glauben, selbst noch jung zu sein, stellt man schnell fest, dass die Jugend heutzutage den Luxus liebt, schlechte Manieren hat, die Autorität verachtet, keinen Respekt vor den älteren Leuten hat und demonstriert, wo sie zur Schule gehen sollte. Wer so denkt kann sich zwar damit trösten, dass er oder sie Gedanken denkt, die vor gut 2.400 Jahren kein geringerer als der griechische Philosoph Sokrates gedacht hat. Gleichwohl wird einem solchen Menschen wohl schlagartig die Erkenntnis zu eigen, dass er selbst nun wohl unweigerlich zu den Alten gehört, deren Weisheit sich in dem einen Satz „Früher war alles besser!“ zusammenfassen lässt. Vergessen sind die Tage der eigenen Jugend, als man noch in Brokdorf gegen Atomkraft demonstrierte, im Bonner Hofgarten gegen den NATO-Doppelbeschluss mobil machte und man, nachdem der Club of Rome 1972 mit hoher Dringlichkeit auf die Grenzen von Ressourcen und Wachstum aufmerksam machte, erste Maßnahmen zum Erhalt der Schöpfung auf den Weg brachte. Autofreie Sonntage, Filteranlagen und Feinstaubfilter machten die Luft sauberer und bekämpften den damals verbreiteten Smog, der Ausstieg aus der Atomkraft wurde mittlerweile auf den Weg gebracht, Atomwaffensperrverträge führten zu einer friedlicheren Welt. Das ist schon etwas – und doch immer noch nicht genug! In manchem droht sogar ein Rückfall in schlechtere Zeiten. Wachsamkeit und Achtsamkeit sind weiter gefordert. Wer aber heute, wie die Internetikone Sascha Lobo sagt, Fridays for Future sei ein Rollenmodel für einen Realitätsschock, muss in der Vergangenheit nicht im real life, im realen Leben gewesen sein … Was glauben Sie denn?

0 Kommentare

Dies Domini – Fest der Heiligen Familie/Sonntag in der Weihnachtsoktav, Lesejahr A

Dies Domini – Fest der Heiligen Familie/Sonntag in der Weihnachtsoktav, Lesejahr A

Als Gottes Wort die Welt ins Dasein brachte, schuf er als erstes die Zeit. Noch bevor Gewölbe, Himmel und Erde, Pflanzen, Sonne, Mond und Sterne entstehen, schafft er zuerst das Licht, das er von der Finsternis scheidet. Die Finsternis nennt er Nacht, das Licht Tag. So kann es Abend und Morgen werden – der erste Tag. Noch bevor irgendetwas anderes entsteht, Materie oder Raum, ist die Zeit da. Die Zeit ist vor allem anderen da:

Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag. Genesis 1,3-5

Der Wechsel von Dunkelheit und Licht, von Nacht und Tag, bildet einen Rhythmus, aus dem Zeit entsteht. Eine wahrlich meisterhafte Schöpfungstat, denn die Zeit trennt uns Vergängliche von der unvergänglichen Ewigkeit. Die Zeit ist Werden und Vergehen, die Ewigkeit pures Sein in reinster, unvergänglicher und doch hochdynamischer Gegenwart. Die Zeit ist so gewissermaßen die Schwelle, die alles zeitliche Sein von der Ewigkeit trennt. In der Tat: Niemand kann die Zeit zurückdrehen. Sie ist ein stetiges Fortschreiten, ein Werden und Vergehen, irreversibel, aus der Ewigkeit kommend und in die Ewigkeit führend. Niemand, dessen Existenz zeitlich bestimmt ist, kann die Zeit verlassen, um in die Ewigkeit zu schauen. Es mag einige Mystikerinnen und Mystiker geben, denen eine solche Schau wenigstens schemenhaft vergönnt war. Was auch immer sie erfahren haben: Auch den mystisch begabten Zeitlichen ist es nicht gegeben, die richtigen Worte für das zu finden, was ihnen widerfahren ist. So sagt schon Paulus – wahrscheinlich über sich selbst:

0 Kommentare

Bald ist Weihnachten – dieses Fest, an dem selbst in erfahrenen Frauen und gestandenen Männern Erinnerungen aus Kindertagen wach werden. Damals war die Welt für die meisten doch in Ordnung; Lichterglanz und Glockenklang verhießen Festlichkeit und das Kind in der Krippe rief selbst bei jenen Empathien wach, denen man sonst den Vorwurf gefühlsduseliger Säuseligkeit kaum machen konnte. Weihnachten war, ist und wird immer ein besonderes Fest sein. Man kann es schon mittags an Heilig Abend spüren, wie die Stadt den Atem anhält. Die Gesellschaft synchronisiert sich. Arm und Reich, Jung und Alt, Menschen, welcher Herkunft auch immer tun zur selben Zeit das Gleiche: Sie feiern selbst dann Weihnachten, wenn sie keine Christen sind. Oder ist da etwa ein Atheist, der den Seinen an Weihnachten nichts schenkt? Was glauben Sie denn?

Bald ist Weihnachten – dieses Fest, an dem selbst in erfahrenen Frauen und gestandenen Männern Erinnerungen aus Kindertagen wach werden. Damals war die Welt für die meisten doch in Ordnung; Lichterglanz und Glockenklang verhießen Festlichkeit und das Kind in der Krippe rief selbst bei jenen Empathien wach, denen man sonst den Vorwurf gefühlsduseliger Säuseligkeit kaum machen konnte. Weihnachten war, ist und wird immer ein besonderes Fest sein. Man kann es schon mittags an Heilig Abend spüren, wie die Stadt den Atem anhält. Die Gesellschaft synchronisiert sich. Arm und Reich, Jung und Alt, Menschen, welcher Herkunft auch immer tun zur selben Zeit das Gleiche: Sie feiern selbst dann Weihnachten, wenn sie keine Christen sind. Oder ist da etwa ein Atheist, der den Seinen an Weihnachten nichts schenkt? Was glauben Sie denn?

Bald ist Weihnachten. Selbst die hüteren Herrn der Stadt werden für einen Abend Frieden schließen. In der Tat, es sind derzeit nur Herren, die im Vorstand der Stadt sitzen. Das ist geradezu weihnachtlich, kommen doch auch am Futtertrog von Bethlehem mit Ausnahme der Maria nur Männer zusammen. Josef, die Hirten, die Magier aus dem Morgenland, selbst der Neugeborene – alle männlichen Geschlechts. Sogar Ochs und Esel sind männlich – bei dem Ochsen sicher, bei dem Esel wenigstens grammatikalisch wahrscheinlich. Gut: Die Schafe werden weiblich gewesen sein. Ansonsten ist die einzige weibliche Figur die Mutter Jesu, die halt ihre Rolle als Gebärerin in Perfektion vollendet hat und nun – frisch entbunden – hold lächelnd ihrem Erstgeborenen huldigt. Waren da wirklich keine Frauen in Bethlehem? War da niemand, der der Geburtsunerfahrenen, weil Erstgebärenden bei der Niederkunft beistehen konnte? Wusste Josef, der Handwerker, was zu tun war?

0 Kommentare

Dass Bahnfahren eine wahrhaft religiöse Dimension hat, bleibt vielen auf den ersten Blick wohl verborgen. Sicher: das Stoßgebet, der Zug möge pünktlich ankommen und zwar sowohl am Abfahrts- wie am Zielbahnhof, ist vielen Reisenden vertraut – vor allem wenn man den Anschlusszug nicht verpassen möchte. Bahnfahrende können sich so das ganze Jahr über adventlicher Stimmung hingeben. Die verheißene Ankunft des ersehnten Zuges, die hin und wieder vorkommenden Verspätungen (da soll die Bahn angeblich besser sein, als ihr Ruf), das intensive Gemeinschaftserlebnis großer menschlicher Nähe auf engstem Raum – das alles ist von so adventlicher Prägung, dass der Bahnkunde an sich von tiefem adventlichen Wesen sein muss. Die Ankunft, so die deutsche Bedeutung des lateinischen Wortes „Adventus“, ist ersehnte Erfüllung einer Verheißung, die sich für Pendler sogar jeden Tag auf’s Neue einstellt. Was glauben Sie denn?

Dass Bahnfahren eine wahrhaft religiöse Dimension hat, bleibt vielen auf den ersten Blick wohl verborgen. Sicher: das Stoßgebet, der Zug möge pünktlich ankommen und zwar sowohl am Abfahrts- wie am Zielbahnhof, ist vielen Reisenden vertraut – vor allem wenn man den Anschlusszug nicht verpassen möchte. Bahnfahrende können sich so das ganze Jahr über adventlicher Stimmung hingeben. Die verheißene Ankunft des ersehnten Zuges, die hin und wieder vorkommenden Verspätungen (da soll die Bahn angeblich besser sein, als ihr Ruf), das intensive Gemeinschaftserlebnis großer menschlicher Nähe auf engstem Raum – das alles ist von so adventlicher Prägung, dass der Bahnkunde an sich von tiefem adventlichen Wesen sein muss. Die Ankunft, so die deutsche Bedeutung des lateinischen Wortes „Adventus“, ist ersehnte Erfüllung einer Verheißung, die sich für Pendler sogar jeden Tag auf’s Neue einstellt. Was glauben Sie denn?

0 Kommentare