Dies Domini – Dritter Fastensonntag, Lesejahr C

Dies Domini – Dritter Fastensonntag, Lesejahr C

Frommsein muss sich lohnen. Die Schadenfreude über das Unglück derer, die in den Augen der Frommen nicht bestehen können, wird zur Bestätigung der eigenen Opfer. Wo aber Frömmigkeit zum Opfer wird, hat sich die befreiende Kraft der frohen Botschaft wohl schon längst von dannen gemacht.

Gerne schaut der Fromme freilich hinab in die Niederungen der Welt. Er weiß sich ja schließlich auf der sicheren Seite. Dafür betet er, dafür geht er in den Gottesdienst. Dadurch hat er sich schließlich einen Anspruch auf das Heil erworben. In dieser eitlen Frömmigkeit entwickeln viele Gläubige eine arrogante Herablassung, in der man an Weihnachten gerne von U-Boot-Christen spricht, die einmal jährlich auftauchen, oder sich über Familien von Erstkommunionkindern empört, die doch nur am schönen Schein des Festes interessiert seien und am Sonntag nach dem großen Fest schon nicht mehr gesehen sind. Niemand stellt dann die Frage, warum man sich selbst und seine Frömmigkeit offenkundig nicht so ansteckend vermitteln konnte, dass es eine Lust ist, Teil der eitelfrommen Gemeinschaft zu werden. Glaubt man wirklich, dass derart larmoyante Selbstgerechtigkeit werbend wirkt?

0 Kommentare

Eine Zeit lang konnten Zeitungsleser mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu den hohen christlichen Festen von Umfragen lesen, die vor allem das eine vermittelten: Viele Zeitgenossen, selbst Christen wissen nicht mehr, was denn an welchem Fest gefeiert wird. Ostern ist so ein Fall. Viele Menschen freuen sich an arbeits- und schulfreien Tagen, an Frühlingsgefühlen und Schokoladenhasen etc. und begnügen sich damit. Für gläubige Christen gibt es unendlich mehr zu feiern. Ostern ist das Fest des neuen Lebens und der Hoffnung schlechthin. Wir gedenken des Leidens und Sterbens Jesu Christi und feiern seine Auferstehung.

Eine Zeit lang konnten Zeitungsleser mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu den hohen christlichen Festen von Umfragen lesen, die vor allem das eine vermittelten: Viele Zeitgenossen, selbst Christen wissen nicht mehr, was denn an welchem Fest gefeiert wird. Ostern ist so ein Fall. Viele Menschen freuen sich an arbeits- und schulfreien Tagen, an Frühlingsgefühlen und Schokoladenhasen etc. und begnügen sich damit. Für gläubige Christen gibt es unendlich mehr zu feiern. Ostern ist das Fest des neuen Lebens und der Hoffnung schlechthin. Wir gedenken des Leidens und Sterbens Jesu Christi und feiern seine Auferstehung.

Dass in einer Kirche, in diesem Falle der Laurentiusbasilika, Ostern tatsächlich als Fest des Glaubens gefeiert wird, hat aktuell für Verwunderung gesorgt, bis in die Stadtverwaltung hinein. Diese jüngste Folge in der Quiz-show „Was Sie vom christlichen Glauben (noch) wissen “ hätte auch vor einer evangelischen Kirche spielen können. Die Konfession spielte weniger eine Rolle als der schöne und begehrte Platz. Die Frage in Gestalt einer Platz-Reservierungsanfrage an die Stadt lautete: Was tun, wenn zu Ostern vor der Kirche ein nicht christliches Frühlingsfest gefeiert werden soll? Dass die Verantwortlichen einer muslimischen Gemeinschaft, die diese Anfrage stellten, nicht genau Bescheid wissen müssen, was und wie Christen Ostern feiern, sei zugestanden. Dass sie unmittelbar ihre Anfrage zurückzogen, als sie es erfuhren, verdient Respekt. Hut ab.

0 Kommentare

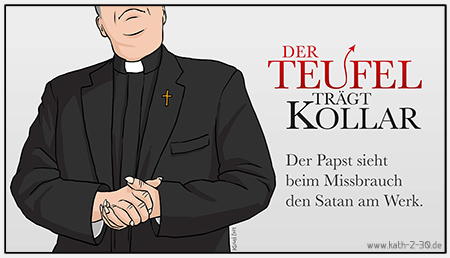

Da ist Satan am Werk. Wie jetzt?

Ein Kommentar von Dr. Werner Kleine zu dem Thema finden sie hier.

Aktuelle Themen kurz und knapp von Kumi, alias Knut Junker, auf den Punkt gebracht.

1 Kommentar

Dies Domini – 1. Fastensonntag, Lesejahr C

Dies Domini – 1. Fastensonntag, Lesejahr C

Auch wenn die Fastenzeit gerade begonnen hat und eine gänzlich andere Prägung hat als die Karnevalszeit und ihr Höhepunkt am Rosenmontag, so sollte doch ein Düsseldorfer Karnevalswagen in Erinnerung bleiben, auf dem ein wohlbeleibter, unschwer am Ornat als Bischof erkennbarer Herr in einer Hängematte mit der Aufschrift „schonungslose Aufarbeitung des Missbrauchsskandals“ schläft, die zwischen zwei Kreuzen aufgehängt ist, die bereits bedenkliche Risse aufweisen.

Das Evangelium des heutigen Sonntags spricht von drei Versuchungen, denen der Herr durch den Teufel in der Wüste ausgesetzt wird: Die Güter des Leibes werden in Aussicht gestellt, die dem nach vierzig Tage Fasten sicher gewaltig Hungernden doch sehr attraktiv erscheinen müssen; die Macht der Welt kann errungen werden und schließlich der Beweis göttlicher Herkunft durch die herbeieilenden Engel, die doch ein für allemal diesem Versucher das Maul stopfen müssten und die Bestätigung göttlicher, also geistlicher Macht wären. Nach dem angesprochenen Karnevalswagen könnte man sich auch eine Versuchung der Ruhe und des ungestörten Dösens im Frieden der Trägheit vorstellen, die sicher auch den Herrn berühren, aber wohl auch nicht überwältigen würde.

0 Kommentare

Wenn die Maske fällt, zeigt sich das wahre Gesicht. Allerdings ist nicht ganz klar, ob das der Wahlspruch für die gestrige Weiberfastnacht oder den nächsten Aschermittwoch ist. Eingefleischte Karnevalisten behaupten ja, dass sie an den tollen fünf Tagen endlich so sein können, wie sie eigentlich sind. Dann würden die Masken tatsächlich an Weiberfastnacht fallen und das wahre Gesicht käme zum Vorschein. Andere hingegen, wie der Autor dieser kleinen Kolumne, halten es hingegen für ein wenig neurotisch, wenn man sich 360 Tage im Jahr verstellen muss, um das wahre Ich dann bloß an fünf Tagen in der Scharade maskierter Existenz offenbaren zu können. Nichts gegen den Karneval – aber wäre es nicht besser, wenn man immer so lebte, wie man eigentlich ist? Wann fallen die Masken wirklich? Was glauben Sie denn?

Wenn die Maske fällt, zeigt sich das wahre Gesicht. Allerdings ist nicht ganz klar, ob das der Wahlspruch für die gestrige Weiberfastnacht oder den nächsten Aschermittwoch ist. Eingefleischte Karnevalisten behaupten ja, dass sie an den tollen fünf Tagen endlich so sein können, wie sie eigentlich sind. Dann würden die Masken tatsächlich an Weiberfastnacht fallen und das wahre Gesicht käme zum Vorschein. Andere hingegen, wie der Autor dieser kleinen Kolumne, halten es hingegen für ein wenig neurotisch, wenn man sich 360 Tage im Jahr verstellen muss, um das wahre Ich dann bloß an fünf Tagen in der Scharade maskierter Existenz offenbaren zu können. Nichts gegen den Karneval – aber wäre es nicht besser, wenn man immer so lebte, wie man eigentlich ist? Wann fallen die Masken wirklich? Was glauben Sie denn?

0 Kommentare

Dies Domini – 7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C

Dies Domini – 7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C

Das Problem kirchlicher Sprachkultur liegt nicht in ihrer prinzipiellen Unverständlichkeit. Gnade, Sünde, Erlösung – diese Worte spielen durchaus auch im Sprachgebrauch des modernen Menschen eine Rolle. Der Polizist, der Gnade vor Recht walten lässt, sieht den Verkehrssünder erlöst von dannen fahren. Niemand braucht hier viel Phantasie, um sich eine solche Situation vorzustellen. Nein, es sind nicht die Worte und es ist nicht die Sprache, die an sich problematisch sind; es ist die gegenwärtige Unfähigkeit vieler Verkünderinnen und Verkünder der Kirche, den Gebrauch dieser Begriffe mit eigenem Inhalt rechtfertigen zu können. Die hehren Worte verkommen dann zu Hohlformen mit tönernem Klang. Jede Nachfrage, auf die es keine echte Antwort gibt, entlarvt die Floskelhaftigkeit der Sprache. Wer so verkündet, nimmt sein Gegenüber nicht nur nicht ernst; er ist auch selbst nicht ernst zu nehmen – und genau das macht ihn und sie für die modernen Zeitgenossen zu uninteressanten Gesprächspartnern. Wo die Verkündigung der frohen Botschaft auf das Kalenderspruchniveau eines „Wir haben die beste Botschaft der Welt“ schrumpft, ohne erklären zu können, worin denn diese Botschaft besteht, hat die Kirche der Welt tatsächlich nichts zu sagen.

0 Kommentare

Wenn morgens die Sonne ihre ersten Strahlen über den Bilstein in Wuppertal-Beyenburg schickt, liegen die Ausläufer des Tals am Westring für Momente noch im Dunkeln. Wuppertal, die Stadt dazwischen, ist eine großartig unartige Stadt, die immer wieder Unmögliches hervorbringt und Gegensätze vereint. Fromme Beter vieler Konfessionen und Religionen treffen hier Menschen, die ohne Gott glücklich sind. Die Stadt brachte den kommunistischen Revolutionär Friedrich Engels und den katholischen Gesellenvater Adolph Kolping hervor. Am Haspel küsst das nüchtern-westfälische Barmen das als Zonenrandgebiet noch nicht ganz so närrisch-rheinische Elberfeld. Zwischen Aufgang und Untergang der Sonne prahlt im Tal der Wupper das pralle Leben mit all seinen Höhen und Tiefen, die Tälern an sich zu eigen sind – und mittendrin die Wupper, über die man in Wuppertal täglich geht. Gerade in diesen Zeiten kann man den Eindruck gewinnen, es sei fünf vor Zwölf: Der Zoo steht in den Schlagzeilen, weil die Eisbären hier nicht auf echtem Polareis gehalten werden und das Affenhaus kein echter Urwald ist, das Wahrzeichen der Stadt schwebt nur zu Wartungszwecken durch die Stadt und die Grüne Jugend fordert ein Fahrverbot für Elberfeld. Ist die Stadt noch zu retten? Was glauben Sie denn?

Wenn morgens die Sonne ihre ersten Strahlen über den Bilstein in Wuppertal-Beyenburg schickt, liegen die Ausläufer des Tals am Westring für Momente noch im Dunkeln. Wuppertal, die Stadt dazwischen, ist eine großartig unartige Stadt, die immer wieder Unmögliches hervorbringt und Gegensätze vereint. Fromme Beter vieler Konfessionen und Religionen treffen hier Menschen, die ohne Gott glücklich sind. Die Stadt brachte den kommunistischen Revolutionär Friedrich Engels und den katholischen Gesellenvater Adolph Kolping hervor. Am Haspel küsst das nüchtern-westfälische Barmen das als Zonenrandgebiet noch nicht ganz so närrisch-rheinische Elberfeld. Zwischen Aufgang und Untergang der Sonne prahlt im Tal der Wupper das pralle Leben mit all seinen Höhen und Tiefen, die Tälern an sich zu eigen sind – und mittendrin die Wupper, über die man in Wuppertal täglich geht. Gerade in diesen Zeiten kann man den Eindruck gewinnen, es sei fünf vor Zwölf: Der Zoo steht in den Schlagzeilen, weil die Eisbären hier nicht auf echtem Polareis gehalten werden und das Affenhaus kein echter Urwald ist, das Wahrzeichen der Stadt schwebt nur zu Wartungszwecken durch die Stadt und die Grüne Jugend fordert ein Fahrverbot für Elberfeld. Ist die Stadt noch zu retten? Was glauben Sie denn?

0 Kommentare

Dies Domini – 3. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C

Dies Domini – 3. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C

Taten erwartet die Welt, Taten statt bloßer Worte. In kleinen und großen Stuhlkreisen aber beraten viele, die in der Kirche Verantwortung tragen, wie es mit dem Werkzeug Gottes in der Welt zukünftig weitergehen soll. Taten erwartet die Welt, Taten statt bloßer Worte. Die Verantwortlichen aber wissen offenkundig nicht, welches Wort jetzt richtig ist; und so beraten sie, die normative Kraft der Tat scheuend, einfach weiter und weiter. Es wird der Tag kommen – und erscheint nicht mehr fern –, da wird sich die Geschichte wiederholen, eine Geschichte, die Paul Herbert Freyer in seinem Tatsachenbericht „Sturmvögel: Rote Matrosen 1918/19“ über die revolutionäre Krise in den Umbruchszeiten nach dem 1. Weltkrieg beschreibt:

„Und da geschah das Unerhörte. Die Massen standen von früh um neun in Kälte und Nebel, und irgendwo saßen die Führer und berieten. Der Mittag kam und dazu die Kälte, der Hunger. Und die Führer berieten. Die Massen fieberten vor Erregung, sie wollten eine Tat, auch nur ein Wort, das ihre Erregung besänftigte. Doch keiner wusste, welches, denn die Führer berieten. Der Neben fiel nieder und mit ihm die Dämmerung. Traurig gingen die Massen nach Hause; sie hatten Großes gewollt und nichts getan, denn die Führer berieten.“

Ähnlich scheint die Kirche der Gegenwart gefangen im ewigen Stuhlkreis der Beratungen. Man beschwichtigt sich mit einer religiösen Sehnsucht der Welt, die statistisch festgestellt merkwürdig folgenlos für das Handeln und Verkündigen der Kirche bleibt. Man zitiert gerne Texte des Aufbruchs, der im Zweiten Vatikanischen Konzil spürbar war, als das Aggiornamento noch gegenwärtig eine frische Brise verheißend sicher keine Revolutionen, doch aber Aufbruch wittern ließ. Der Wind hat sich längst gelegt. Die große Sehnsucht ist da, die Antworten sind aber offenkundig keine mehr. Was nützt es, wenn man das Konzil zu Recht zitierend davon spricht, die Eucharistie sei Quelle und Höhepunkt allen kirchlichen Lebens, aber die Menschen kommen nicht mehr zum Quell des Lebens, weil sie ihren Durst anderswo zu stillen imstande sind. Fragen, die die Menschen stellen, harren auf Antworten, Antworten, die einleuchten. Bloße Behauptungen sind ebenso wenig Antworten wie korrekte Zitate. Hat die Kirche das Streiten mit der Welt verlernt?

0 Kommentare

Mit Bekennermut leugne ich nicht: Ich bin ein Rot-Weisser. Das ist in Wuppertal mit dem hiesigen WSV als sportlichem Rivalen des RWE natürlich nicht ohne Gefahr für einen möglichen Sympathieverlust. Als gebürtiger Essener, der als Kind im Elternhaus den Torjubel von der Hafenstraße hören konnte, ist man da einfach frühkindlich geprägt. Willi „Ente“ Lippens, Horst Hrubesch und Günter „Meister“ Pröpper sind die Helden meiner Kindheit. Günter „Meister“ Pröpper war ja ein Rot-Weisser, bevor er zum WSV wechselte. Zur Legende wurde er hier in Wuppertal nicht zuletzt wegen der vier Tore, die er damals, kurz nachdem er zum WSV wechselte, am 31.10.1971 beim 5:0-Sieg gegen Rot-Weiss Essen beisteuerte. Im Elternhaus war kein Torjubel zu hören. Zuerst von den Essenern wegen des Wechsels zum Rivalen ausgepfiffen applaudierte ihm dann aber bei seiner Auswechslung selbst die eingefleischten Fans in der legendären Westkurve des Georg-Melches-Stadions stehend. Respekt, wem Respekt gebührt! Was glauben Sie denn?

Mit Bekennermut leugne ich nicht: Ich bin ein Rot-Weisser. Das ist in Wuppertal mit dem hiesigen WSV als sportlichem Rivalen des RWE natürlich nicht ohne Gefahr für einen möglichen Sympathieverlust. Als gebürtiger Essener, der als Kind im Elternhaus den Torjubel von der Hafenstraße hören konnte, ist man da einfach frühkindlich geprägt. Willi „Ente“ Lippens, Horst Hrubesch und Günter „Meister“ Pröpper sind die Helden meiner Kindheit. Günter „Meister“ Pröpper war ja ein Rot-Weisser, bevor er zum WSV wechselte. Zur Legende wurde er hier in Wuppertal nicht zuletzt wegen der vier Tore, die er damals, kurz nachdem er zum WSV wechselte, am 31.10.1971 beim 5:0-Sieg gegen Rot-Weiss Essen beisteuerte. Im Elternhaus war kein Torjubel zu hören. Zuerst von den Essenern wegen des Wechsels zum Rivalen ausgepfiffen applaudierte ihm dann aber bei seiner Auswechslung selbst die eingefleischten Fans in der legendären Westkurve des Georg-Melches-Stadions stehend. Respekt, wem Respekt gebührt! Was glauben Sie denn?

0 Kommentare